BLOG 公式ブログ

コラム

2025.09.09

データバックアップ

パソコンにはどんなデータが入っていますか?

家族の記念写真や年賀状の住所録、家計簿等いろんなデータが入っているはずです。

そんなデータが一瞬で消えてしまうと思うとぞっとしませんか。

実際に何らかのパソコントラブルで正常動作しなくなり、ファイルが読めなくなって、データ復旧のご依頼で駆け込んでこられるお客様がおられます。

「データをバックアップしておけばよかった!」と思っても後の祭りです。

データのコピーをとって保存しておくこと=バックアップをとっておくことは重要です。

1.データバックアップの重要性

大事なデータが入ったパソコンを個人で使用する場合、イベントや旅行の際に家族の思い出として撮影した画像や動画はとても貴重なはずです。

申告書類や記録のための文書やスプレッドシートも大切に保管しておく必要があります。

企業の場合、データ保存はさらに重要です(「国民のためのサイバーセキュリティサイト/バックアップの推奨」(総務省))。

何かの原因で突然データが失われ、営業活動ができず取引停止・サービス停止を発生させる結果になれば、社会的信頼を失墜してしまう恐れがあります。

業務に支障を来すと、競争力を低下させる結果にもなりかねません。

また、顧客の個人情報を管理できず紛失などで失った場合、コンプライアンス(法令遵守義務)違反になります(「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(個人情報保護委員会 PPC)、「3-5-1-2 「滅失」の考え方」)。

企業データには保管義務があるからです。

こうした理由から、バックアップを万全にしておくことが重要になります。

データは次のような原因で失われます。

・ヒューマンエラー(誤って削除するなど)

・ハードウェア障害(突然の故障や経年劣化)

・ソフトウェア障害(ソフトのバグ・複数アプリの競合など)

・ウイルス感染

・災害(自然災害や使用環境によるもの)

・犯罪(不正アクセス、持ち出し)

これらを100%防止することは不可能です。そのため、データが失われる前提で対策しておくことが必要になります。

データバックアップの原則は「物理的に異なる場所に保管すること」です。

例えば同じパソコンのHDD内にパーティションを区切り、「C:」ドライブの元データをコピーして「D:」ドライブにバックアップを作る、という方法では「バックアップ」が出来ているとは言えません。

データは「物理的に離れた」2カ所以上に保存するのが鉄則です。

あとにお話しするように外付HDDなど別の場所に保存しましょう。

落雷でパソコンが故障した瞬間、バックアップ用の外付HDDを繋いでいて、パソコンのHDDもバックアップ用HDDも故障し、同時に2カ所のデータが失われるというパソコントラブルに見舞われた方がおられます。

徹底的にこれを避けるにはデータを3カ所(以上)に保存し、必ず1つ以上はケーブルを外して電源を入れないでおくしかありません。

2.外付HDD

パソコンの外側に設置してUSBケーブルなどで接続するHDDです。

パソコン内HDDの容量が不足して、空きを作りたい場合に購入される方が多いのですが、バックアップのためにぜひ最初から用意していただきたいところです。

パソコンと1対1に接続しますので、他のパソコンとデータを共有したい時は繋ぎ替えが必要です。

複数のパソコンから同時にアクセスしたい場合については次の「NAS」をご覧ください。

USB接続のHDDには「セルフパワー」「バスパワー」の2種類があります。

「セルフパワー」はACアダプターで家庭用電源からパワー供給するタイプです。

「バスパワー」はUSBケーブルを繋いだだけで得られる電源を利用するものです。

バスパワーでHDDを繋いだ場合、パワー不足で作動できなくなる場合があります。

パソコン側の供給パワーが不足するか、HDD側の消費電力が大きい場合です。これを解決または予防するため、電源を補強する別のケーブルが繋げる製品があります。また、セルフパワーUSBハブを使う方法もあります(電源供給ができ、USB機器を複数繋ぐこともできる製品です)。これらにより、安定した状態でバックアップ作業ができます。

3.NAS

NASは、ネットワーク(LAN)に接続するHDDです(Network Attached Storage)。

2台以上のパソコンへ同時に接続でき、データ共有ができます。LANを経由すると、他のスマートフォンやタブレットのデータも簡単に共有できます。

スマートフォンで撮影した写真をパソコンで、パソコンで作成した文書やスプレッドシートをタブレットで使用・閲覧できます。セキュリティ設定をしっかりしておけば、外出先からのデータ共有もできます。

使い方としてはUSB接続のHDDとほぼ同じですが、内部にCPUやOSを搭載しており、保存されているデータを管理する機能を持っています。

パソコンのデータバックアップに関するお話なので話題がそれるのですが、家庭でTV番組録画のためのNASや、パソコンデータ・録画データの両方に使えるNASもあります。

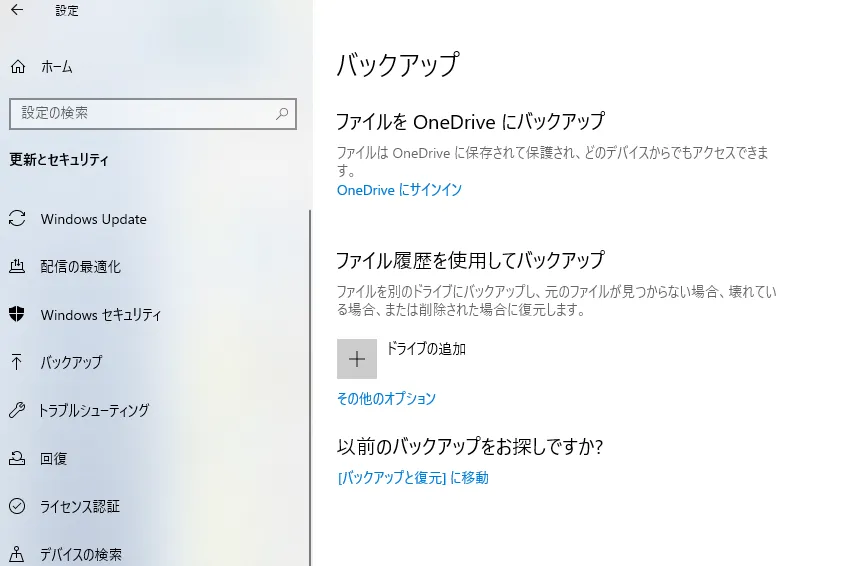

4.クラウドサービス

離れた場所のコンピューターを、インターネットを通じて利用するサービスです(「クラウドサービス」(総務省))。

遠隔地でも業務ができるので、テレワークには最適なのですが、今はデータバックアップに利用するというお話です。

ほとんどのサービスではサーバーを多重化して管理しており、事業者が世界各地に保有するデータセンターのどこかで災害などによる障害が発生しても、他のデータセンターに切り替えてサービスを継続できるようになっています。

つまり、「保存したデータが失われない確率が高い」と言えます。

例えば、代表的なものに「Gmail」などのWebメール、「Twitter」、「Facebook」、「Microsoft 365」などのオフィスソフト、「Google Drive」「iCloud」などのオンラインストレージ、「サイボウズ」などのグループウェアがその代表格です。

デメリットとしては、

・万が一障害が発生したとき復旧するまで待つしかない

・サイバー攻撃を受けた場合、情報漏洩が起こり得る

という点があげられます(「クラウドサービス利用上の注意点」(総務省))。預けているデータが外部に漏洩する恐れだけでなく、障害などによりデータが消失する、クラウドサービスのアカウントが第三者に悪用されるといった危険性をはらんでいるという認識の上で利用する必要があるとして注意喚起しています。

クラウドサービス事業者が行うべき主要な情報セキュリティ対策(「クラウドサービスを利用する際の情報セキュリティ対策」(総務省))については、例えば災害対策や侵入対策などの物理的な対策、データのバックアップ、ハードウェア機器の障害対策、脆弱性の判定と対策といったいくつかの項目に分けてリストアップされています。

* * *

データバックアップを確実にしたいなら、京都のパソコン99サポートへご相談ください。

当店では「データ保存パック」を提供しています。当店推奨の外付HDDに定期的に自動でバックアップが行われるよう、設置・設定までさせていただくパッケージです。

ぜひ導入をご検討ください。パソコントラブル全般によるパソコン修理・データ復旧の依頼もお引き受けいたしますので、ご相談をお待ちしております。